添加时间:2025-08-04 08:24:00 阅读次数:1184次

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒感染引起,经伊蚊叮咬传播的急性传染病。在全球热带和亚热带地区广泛流行,流行范围呈持续扩大趋势。我国伊蚊分布广泛,近年来已经发生多起境外输入病例导致的本地传播疫情。

流行病学

传染源:

基孔肯雅热急性期患者、隐性感染者和感染病毒的非人灵长类动物。大多数患者在发病当天至发病后7天内具有传染性。

传播途径:

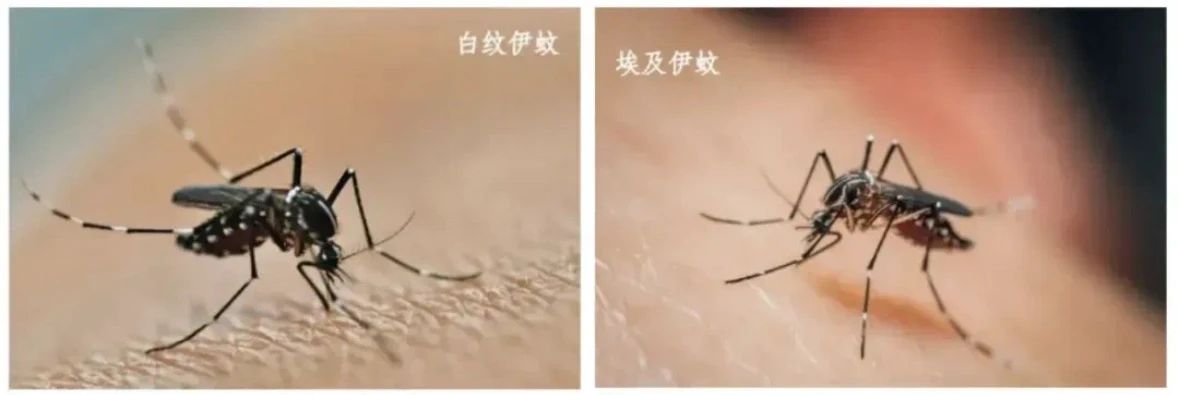

主要通过携带基孔肯雅病毒的伊蚊(白蚊伊蚊和埃及伊蚊)叮咬传播。可发生母婴传播、罕见情况下可经输血或接触患者血液传播。

易感人群:

人群对基孔肯雅病毒普遍易感。人感染病毒后可获得持久免疫力。

临床表现:潜伏期1-12天,常为3-7天

发热

急性起病,发热以中低热为主,部分可为高热,可伴畏寒、头痛、背痛、全身肌肉痛、畏光、恶心、呕吐等。热程多为1--7天。

关节痛

关节痛是本病最显著的症状之一,可为首发症状。初始为单个或两个关节疼痛,常在24-48小时内出现多关节疼痛,可呈对称性分布。主要累及远端小关节,如踝、指、腕和趾关节等,也可累及膝和肩等大关节。疼痛随运动加剧,关节僵硬,可影响活动。

皮疹

多在发病后2~5天出现,常分布在躯干、四肢、手掌和足底,也可累及面部,部分患者可伴有瘙痒。数天后消退、可伴轻微脱屑。

其他症状

可出现恶心、呕吐、食欲减退、头痛和肌肉疼痛等非特异性症状。

重症表现

少数患者(尤其是老年人、有基础疾病者)可能出现重症,表现为脑膜脑炎、心肌炎、肝功能损害、出血倾向等,严重时可导致死亡,但总体病死率较低。

治疗方法:对症支持治疗

一般治疗

发热期应卧床休息,不宜过早下地活动,防止病情加重。

退热

以物理降温为主。高热不退者推荐使用对乙酰氨基酚,应避免使用阿司匹林等非甾体类抗炎药。

止痛

关节痛较为严重者,可使用镇痛药物。

康复治疗

对于关节疼痛或活动障碍者可进行。

中医药治疗

预防:无基孔肯雅病毒疫苗

控制传染源:

患者在发病前1-2天至发病后5天内,血液中含有病毒,会通过蚊子叮咬传播给他人。因此需在家或医院隔离,避免被蚊子叮咬(如使用蚊帐、关闭门窗);

家属照顾患者时,要做好防蚊措施(穿长袖、涂驱蚊剂)。

切断传播途径:

清积水:每周检查家里的花盆、水桶、轮胎、空调滴水管等,彻底倒干积水(蚊子的幼虫“孑孓”生活在积水中);

防叮咬:夏秋季尽量避免在清晨和傍晚等蚊子活跃时段出门;穿长袖上衣、长裤,涂抹蚊虫驱避剂;

灭成蚊:使用蚊香、电蚊拍、灭蚊灯等,室内可安装纱窗、蚊帐,尤其是儿童和老人的房间。

保护易感人群:

所有人,尤其是孕妇、儿童、老人流行季节(夏秋季)尽量少去草丛、树林、积水多的地方;

如需前往基孔肯雅热流行地区,提前了解当地情况,携带驱蚊剂、蚊帐。

归来后2周内,落实好自我防蚊叮咬措施,一旦出现可疑症状,应主动就诊并告知旅行史。

清理公共积水:

基孔肯雅热的防控需要社区参与。

比如:清理小区的下水道、化粪池、公园池塘的积水;专业人员定期喷洒灭蚊药;宣传防蚊知识,提高居民意识。

河南医药大学第三附属医院特别提醒

防控基孔肯雅热

人人有责

让我们从自身做起、从家庭做起

清积水、灭蚊虫、防叮咬

守护我们共同的美好家园