添加时间:2025-10-09 09:00:00 阅读次数:67次

张爷爷75岁了,平素身体状态一般,这次因为髋部骨折做了手术。手术很成功,没想到术后第二天,张爷爷像变了个人!

白天昏昏欲睡,叫不醒;到了晚上却异常烦躁,说病房里有人要害他,拼命要拔掉身上的针管,甚至认不出日夜守候的孩子。家人又惊又怕:“这是麻药还没过吗?还是老人家中邪了?”

其实,张爷爷的表现既不是“中邪”,也不完全是麻药的锅,而是一种常见的术后并发症——“术后谵妄”。它就像大脑经历了一场手术应激后,暂时性地“混乱”了。

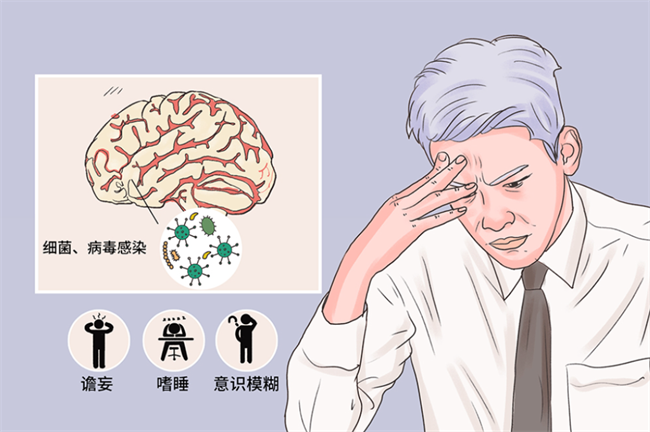

术后谵妄是一种急性、波动性的意识障碍和认知功能改变。术后谵妄较易发生在老年及小儿患者。主要分为三种类型,有的容易被发现,有的则很隐蔽。

活动亢进型(容易识别)表现为:躁动不安、大喊大叫、有攻击性或抵抗行为、产生幻觉(如看到虫子、听到骂声)。

抑制型表现为:精神萎靡、异常安静、嗜睡、反应迟钝、言语减少、对周围事物失去兴趣。这种类型更危险,常被误认为是“虚弱”或“没休息好”,从而延误干预。

混合型表现为:上述两种状态在患者身上交替出现。

若老人术后出现以下任何情况,请立即告知医护人员:

1. 突然糊涂,分不清时间、地点或人。

2. 言语混乱,注意力无法集中。

3. 白天嗜睡,夜间烦躁不安。

4. 声称看到或听到不存在的事物。

5. 性格行为突变(异常沉默或异常暴躁)。

1. 疼痛管理:主动向医护人员反映老人的疼痛情况,良好的止痛是预防谵妄的基础。

2. 呼吸与活动:鼓励并协助老人深呼吸、有效咳嗽,预防肺部感染。

3. 认知刺激:这是核心!多和老人聊家常、看家庭照片、听熟悉的音乐、读报。务必确保老人佩戴好老花镜和助听器!清晰的感官输入能够帮助大脑定位。

4. 药物复核:提醒医生关注老人平时服用的药物,某些药物可能会增加风险。

5. 早期活动:在医生允许下,尽早鼓励和协助老人下床站立或行走。

6. 家属参与:家人的陪伴、抚摸和安抚是最好的“安定剂”。在病房放置熟悉的物品、日历和时钟,能减少陌生感。

1. 非药物干预是首选,上述预防措施同样是治疗的第一线。

2. 同时寻找并处理根本原因,医生会检查是否存在感染、脱水、电解质紊乱等潜在问题。

3. 药物治疗是最后手段,仅在患者极度躁动、有伤人伤己风险时,由医生谨慎使用。

术后谵妄是身体在经历重大事件后发出的求救信号。通过了解它、识别它,就不再恐慌。早期发现和积极参与,是帮助亲人平稳度过术后难关、早日康复的最重要力量。